Le média du mois : Sabir

Chaque mois, un·e membre de l'équipe vous dresse son analyse d'un média qu'il ou elle apprécie particulièrement. À la loupe pour cette édition, la revue indépendante belge d’écriture contemporaine Sabir.

Nom : Sabir

Nationalité : Belge

Année de création : 2019

Fondateur·ices : Maud Marique, Pauline Allié, Eva Anna Maréchal, Lucie Guien

Modèle économique : Non précisé

Support : Papier

Type de média : Revue de littérature contemporaine

Langue(s) de publication : Français

Avec Sabir, la première fois que nos chemins se sont croisés, c’était le 19 mai dernier, au Palais de Tokyo. Le centre d’art accueillait la Paris Ass Book Fair, une foire dédiée aux publications indépendantes en tous genres qui font la part belle aux regards queers et féminins.

L’équipe de Sabir y tenait un stand tout coloré sur lequel trônaient leurs six premiers volumes. J’y ai feuilleté le numéro bleu, qui a pour thème les accents. Dedans, une vingtaine d’auteur·ices parlent de leur propre accent, se demandent si on peut entendre l’accent des autres rien qu’en les lisant, évoquent l’accent d’Internet, la représentation de l’accent dans le design… Après je ne sais pas trop, comme je vous disais, à ce moment je l’ai feuilleté, c’est tout.

Le lundi suivant je suis retournée au bureau, et dans les étagères de la bibliothèque que nous partageons, une couverture rose m’a semblé familière. C’était encore Sabir.

Le soir, j’ai attendu que tout le monde soit parti pour subtiliser l’objet.

Fusion d’horizons culturels

Avant de l’ouvrir, cette fois, je me suis renseignée. Sur son site, Sabir se décrit comme une « collection de textes ». Chaque édition invite des auteurs et autrices à proposer des textes de la forme de leur choix — poésie, théâtre, nouvelles, essais, formes expérimentales — à partir d’un thème donné : l’accent, donc, mais aussi l’amour, l’autocensure, le futur… Sabir, c’est « un territoire radicalement dévolu au texte où les seules images sont dites avec les mots », revendique le comité éditorial. Celui-ci est composé de Maud Marique, artiste et poète, Pauline Allié, autrice et scénariste, Eva Anna Maréchal, autrice et éditrice et Lucie Guien, comédienne.

Autant d’horizons culturels qui expliquent la diversité des formats proposés dans Sabir. La revue organise également des « événements de lectures performées » où les auteur·ices sont invité·es à lire, jouer et mettre en scène ou en musique leurs écrits.

L’équipe, je l’apprendrai dans ce podcast du Centre Wallonie-Bruxelles | Paris, s’est rencontrée à Bruxelles, lors d’une formation de création littéraire à l’École nationale supérieure des arts visuels (ENSAV) de La Cambre. « À la suite de cette année d’échanges où nous avions appris à parler des textes des autres, nous avons eu envie de poursuivre l’expérience et avons cherché la meilleure forme pour le faire », expliquent-elles.

Bon, ceci étant dit, je n’ai toujours pas d’information sur l’origine du nom Sabir. Je poursuis mon exploration et atterrit sur la page Instagram du collectif. Je remonte tout, la première publication date du 12 novembre 2018. C’est une définition.

1. Langue formée d’éléments hétéroclites, difficilement compréhensible. Synon. fam. charabia.

— Trésor de la langue française

2. Langue véhiculaire née du contact entre des locuteurs parlant des langues maternelles différentes placés devant la nécessité de communiquer.

— Wikipédia

Pour une revue, et surtout pour celle-ci, c’est vraiment un joli nom, Sabir.

Cela veut littéralement tout et rien dire.

Le nom incarne à lui seul la raison d’être de la revue : il est une invitation à expérimenter, à jouer avec les frontières du langage, à explorer des formes déroutantes mais à toujours se comprendre. L’idée de communication nécessaire entre des personnes et des univers culturels variés y résonne avec une force particulière, on imagine alors la revue comme un véritable espace de rencontres nécessairement divers et inclusif.

Casse-gueule

Allez, on l’ouvre ?

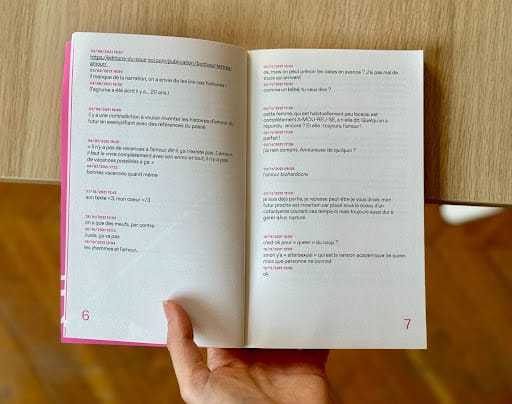

Le numéro rose, c’est celui sur l’amour, et moi, c’est avec ses premières pages que je suis tombée en amour. L’édito nous montre quelque chose qui reste habituellement privé : une sélection de messages échangés sur la conversation de groupe des cofondatrices.

Elles s’interrogent : l’amour, ne serait-ce pas un sujet trop évident ? Et puis, pour le moment, elles n’ont que des meufs pour écrire. Et pas grand chose de critique.

En fait, elles sont trop fortes. Parce que c’est vrai que c’est un sujet casse-gueule, l’amour. Tout le monde s’en fait une idée différente, tout le monde a des attentes différentes, tout le monde est d’accord et personne n’est d’accord. Intégrer ici leurs réflexions quant à la manière d’aborder ce numéro, c’est un moyen de dire aux lecteur·ices : « oui, tout cela, on y a pensé, et voici ce qui nous a guidées, voici à quoi on a voulu que ce numéro ressemble ». Le tout, en entrant dans l’intimité de leurs conversations privées.

Le jeu

Bon, je sens que je vais avoir du mal à commenter les prochaines pages de la revue. Ce sont des textes d’auteur·ices, on ne va pas les décortiquer ; ça plaît ou ça ne plaît pas. Pour que vous puissiez tout de même vous donner une idée de ce que l’on peut y trouver, je vous propose un jeu.

Puisqu’il y a autant de façons de lire une revue qu’il y a de personnes sur Terre, on va tirer au sort trois numéros et regarder à quoi ressemblent les pages qui y correspondent.

Le site https://www.tirage-au-sort.net/nombre-aleatoire m’invite à visiter les pages…

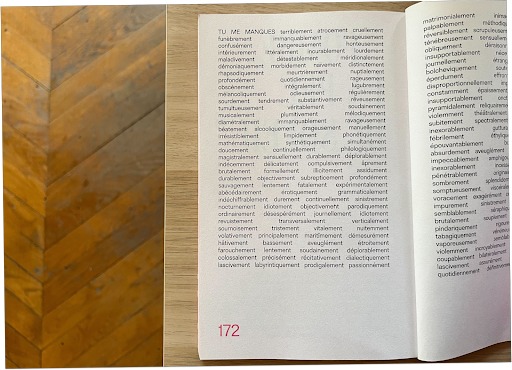

172

On tombe sur le dernier texte de la revue. Je ne vais pas vous révéler par qui ni pour qui il a été écrit, gardons un peu de mystère. Cette page peut néanmoins vous donner une idée du style rédactionnel très épuré et oral que l’on retrouve dans les pages de Sabir. Un texte prend la forme d’un échange épistolaire, un autre, celui d’un sommaire. Il y a aussi des nouvelles, avec la ponctuation aux bons endroits, bien comme il faut. Je précise parce qu’il y en a beaucoup des revues qui s’écoutent parler ou qui mettent tout sur le compte de la performance artistique en laissant les lecteur·ices chercher du sens même quand il n’y en a pas. Ici, on comprend que chaque texte a été sélectionné minutieusement, on comprend pourquoi on l’a mis ici plutôt que là. Les formes se répondent, les styles aussi, c’est cohérent. La raison, c’est que l’écriture contemporaine est la spécialité des cofondatrices, et on le sent en parcourant la revue.

85

On a parlé des textes, c’est l’heure de s’intéresser à celles et ceux qui les écrivent. La page 85 est une bio, celle de Max Cabatéo. Je suis contente de tomber sur lui parce qu’il est originaire de Metz comme moi et parce que j’ai une passion pour le dimanche. Voilà. Avant chaque texte donc, Sabir présente ses auteur·ices — à leur image. Certain·es viennent de la poésie, d’autres du journalisme, du cinéma, du théâtre, de l’édition, de l’enseignement… La revue littéraire En attendant Nadeau vous le dira mieux que moi : « Ces micro-biographies sont fascinantes. Il y est question de dispositifs, de collectifs, de groupes informels, de masters, de graphisme performé, de processus, de numérique, de capsules vidéo… D’écriture techno-procrastino-insurrectionnelle. L’impression sur papier rend-elle justice à ces ambitions ? Ce n’est pas sûr. Il manque la dimension sonore et visuelle, l’espace, les couleurs, le timbre des voix, le volume, les corps. » Sur ce dernier point, je trouve au contraire que le papier laisse place au rêve, et que c’est chouette de voir des textes parfois bizarres et inhabituels imprimés noir sur blanc dans un petit livre ; d’imaginer les voix de leurs auteur·ices, de créer le spectacle dans sa tête. Les bios donnent une idée de l’univers de chacun·e, permettent de s’inventer un nouvel univers au fil des textes. Cela fait aussi écho à la volonté des cofondatrices de ne pas mettre de photos dans les pages de leur revue.

109

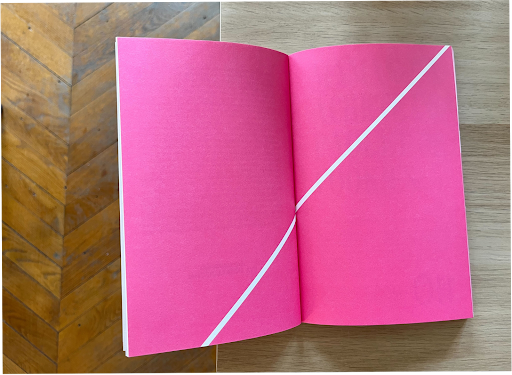

Si c’est pas la preuve que je triche pas… Ces pages n’ont pas de numéro, mais comme elles se situent entre la 107 et la 110, j’en déduis qu’à droite se trouve la 109. Puisque l’on va a priori parler de graphisme, je suis allée m’enquérir auprès de Christelle Perrin, la directrice artistique de Médianes afin de récolter ses impressions. Pour cette page, elle et moi sommes d’accord, c’est un trait blanc sur une page rose. On retrouve cette double page après chaque texte tout au long de la revue, à la différence près que la ligne n’est pas tout à fait au même niveau : elle descend chaque fois un peu plus. Sur la couverture de ce Sabir sur l’amour, il y a une flèche coupée en deux. J’imagine que la ligne que l’on retrouve au fil des pages forme le corps de la flèche. Bref, c’est l’amour mis dans les textes qui permet à la flèche de se mouvoir. Christelle attrape Sabir et note que le décalage de la ligne au fil des pages permet de donner l’impression que la flèche bouge quand on feuillette la revue. Elle note également que cette insertion de rose entre les textes aux pages blanches crée une tranche bicolore rythmée, et c’est vrai que c’est joli.

Dans Sabir, il n’y a que deux encres : rose et noire. Les textes sont imprimés noir sur blanc, mais çà et là, le rose fait son apparition ; sur des signes de ponctuation ou pour indiquer les noms des personnages avant leurs répliques dans les textes de théâtre. C’est simple et cela permet aux lecteur·ices de bien repérer les différents éléments.

À force de feuilleter Sabir, je commence à abîmer le papier couché (c’est ainsi que l’on nomme un papier recouvert d’une fiche couche de plastique) de sa couverture. Cela ne me rend pas triste. J’aime qu’un livre vive et prenne les marques du temps.

Mystère

Avec tout ça, je me rends compte que je ne vous ai même pas parlé du prix. Un Sabir, c’est quinze euros. On peut en trouver dans une poignée de librairies parisiennes — j’en ai trouvé à la librairie Wallonie-Bruxelles — mais aussi à Rennes, à Marseille, à Bruxelles et à Liège. On peut également en commander en ligne, sur leur site.

Je note que leur premier numéro a pu être lancé en 2019 grâce à une campagne de financement participatif. Il fallait 2800 euros à l’équipe pour couvrir les frais d’impression du premier numéro de Sabir, acquérir une police adaptée à la lecture sur papier et anticiper une partie des frais d’impression du deuxième numéro. Finalement, les cofondatrices ont récolté plus de 5000 euros, leur permettant de couvrir l’intégralité des frais d’impression du second numéro.

Depuis, Sabir ne fait plus de campagne de financement participatif.

Il y a une chose qui me chagrine, c’est le mystère qui est construit autour de cette revue. Il n’y a pas de page de présentation détaillée sur leur site, pas de manifeste, pas de charte éditoriale, pas de récap’ de leur histoire, pas de détails sur leurs soirées, « Sabir La Nuit », sur leurs potentielles autres activités. Travaillent-elles à plein temps sur Sabir ? La revue est-elle à l’équilibre ? D’où viennent leurs ressources financières ? Peut-on les soutenir autrement qu’en achetant un numéro ? Comment s’organisent-elles concrètement ? Ces détails qui n’en sont pas, il faut les chercher soi-même, en lisant les articles que font les autres, et là encore, les informations sont parcellaires.

Par ailleurs, si la revue est de fait engagée — on le sent dans les thèmes abordés, dans le choix des textes, dans la mise en avant de voix queers et féministes — cet engagement n’est pas écrit ou revendiqué noir sur blanc.

Certain·es trouveront que ce mystère va bien à Sabir, qu’on comprend où la revue veut en venir en lisant ses textes. Moi, je trouve ça mieux quand la micro-édition clame haut et fort ses valeurs et fait des efforts de transparence.

Pour aller plus loin

- Les médias qui ont intrigué Maëlle, Marine et Pauline ces derniers mois : It's Freezing in LA!, Les Autres Possibles et Surf Session.

- Amour au premier regard, ruptures et compromis. Natalie Thiriez nous raconte l’histoire d’une relation fusionnelle mais tumultueuse entre Le 1 et son papier.

- Grammage, texture, encre, grain : une série de retours d'expérience pour vous aider à choisir votre papier.

- Qui dit impression dit support papier. Quels éléments changent, d'un type de papier à un autre ? Quelles répercussions cela a-t-il ? Nous vous présentons des cas pratiques.

La newsletter de Médianes

La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.