Ces médias à la rencontre des citoyen·nes

Pour garder le lien avec leur audience, des médias multiplient les formats qui intègrent les citoyen·nes. Délocalisation d’émissions, tour de France en bus, rencontres citoyen·nes ou co-construction de l’information, Médianes est allé à la rencontre de Reporters sans frontières, France Inter, Ouest-France et Centre-France. Autant d’initiatives qui se retrouvent également chez les médias émergents.

On ne peut pas le rater en arrivant sur la place de l’Hôtel de Ville de Reims : le bus rouge de Reporters Sans Frontières (RSF). Ce jeudi 7 avril, à cause du vent, l’équipe n’a pas pu mettre en place l’exposition photo, comme dans les autres villes, censée attirer les passant·es. À défaut, ce sont des cafés qui sont proposés. Peu de monde dans les rues, mais pas de quoi décourager Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF.

Depuis presque deux semaines, Christophe Deloire et quelques personnes de l’équipe ont entrepris un tour de France. L’objectif d’un tel évènement est d’aller à la rencontre des citoyen·nes pour débattre de leur mode de consommation de l’information, du journalisme en général et de la manière dont les citoyen·nes s’informent en France. La période n’est pas choisie au hasard puisque l’initiative a pris fin la veille du premier tour de l’élection présidentielle. L’idée est de se nourrir de ces échanges et d’en faire un livre blanc que RSF remettra au président de la République prochainement. Il contiendra les attentes de ces citoyen·es rencontré·es, en matière de presse et de démocratie des médias, car « il y a urgence et cela paraît plus important que jamais », avance Christophe Deloire.

« La défiance s’est installée »

Le secrétaire général observe une frustration de la part des citoyen·es quant à l’incapacité des médias de leur expliquer les grands basculements du monde : climat, économie, géopolitique. Les citoyen·nes regrettent également l’absence d’informations positives. Après le café devant le bus, RSF organise des assemblées qui convoquent du public et des journalistes autour de scénarios fictifs pour échanger sur les médias : « les scénarios de fiction permettent de sortir du débat classique et de voir que la recherche de solutions est plus efficace avec ceux qui font l’information et ceux qui la lisent, l’écoute, la regarde ».

Ce soir-là, à Reims, Thomas Sotto, le présentateur de Télématin sur France 2, et Cécile Mégie, directrice de RFI, sont invité·es à discuter. Les chaises sont disposées en rond dans une grande salle de la mairie afin que tout le monde ait le même accès à la parole.

Journalistes et citoyen·es, au même niveau

Parmi les nombreux retours, les journalistes sont accusé·es d’être trop éloigné·es du reste de la population. « Il y a une exigence forte envers les journalistes. De leur côté, les rédactions doivent être attentives aux préoccupations auxquelles le journalisme traditionnel ne répond plus et ont intérêt à retravailler leurs pratiques. Mais il ne faut pas opposer les médias mainstream et les médias marginaux. Tout le monde a une responsabilité. La grande question à se poser c’est : quel est notre rapport aux évènements, où est ce qu’on braque les projecteurs ? », souligne Christophe Deloire.

Et d’ailleurs, dans la salle de l’Hôtel de Ville où se déroule l’assemblée citoyenne, Thomas Sotto pose les conditions lorsqu’il s’adresse à la dizaine de curieux·ses venus·e échanger : « On veut écouter et entendre ce que vous avez à nous dire ». Ce temps est aussi l’occasion pour les journalistes d’échanger directement avec celles et ceux qui le demandent. Si la discussion s’ouvre de façon équilibrée, les journalistes adoptent rapidement une position offensive pour répondre aux critiques qui sont faites sur leur métier et leurs pratiques. L’objectif des débats comme celui-ci est de dessiner un début de solution, d’où la pertinence de l’organiser dans un moment aussi charnière que celui-ci précise Christoph Deloire : « nous avons choisi de le faire durant la campagne présidentielle car c’est un peu le moment de la grande délibération démocratique. Et le contexte géopolitique montre aussi que la guerre de l’information peut mener à une guerre réelle ».

Sur les routes de France

De Rennes à Lyon en passant par Clermont-Ferrand ou Florange, le bus ne s’est pas arrêté uniquement dans les grandes villes. C’est ce que tient à préciser Chloé Le Goff, chargée de communication de RSF et à l’origine du projet : « Nous sommes aussi allé·es dans des villages comme la ville minière de Carmaux, ou encore à Lunel. L’idée de ce projet est d’observer des réalités sociologiques différentes, cela fait du bien de se décentrer ». Parmi les moments marquants, Chloé Le Goff se souvient d’une intervention dans un établissement à Ploërmel en Bretagne : « La personne qui nous a accueilli·es auprès des scolaires était assez émue car elle est très engagée dans l’éducation aux médias. Elle était touchée que nous venions jusqu’à eux pour parler journalisme et démocratie ». Finalement l’idée du bus était davantage un choix pratique « pour déplacer l’exposition durant quinze jours c’était le plus simple mais surtout cela permet d’aller au contact plus facilement », explique-t-elle.

L’ancienne revue l’Ebdo, avait également sillonné les routes de France, durant six mois, avant son lancement. L’objectif ? Connaître les lecteur·ices et les intégrer étroitement au processus éditorial. Les équipes étaient restées dormir chez de futur·es lecteur·ices et un documentaire a même été tourné sur le projet ! Intéressant pour découvrir les coulisses d’une telle initiative.

« Sortir des studios parisiens »

Ils n’ont pas de bus mais se déplacent aussi. L’émission de France Inter Le Grand Face-à-face s’est délocalisée à Cergy le 13 mai. Diffusée le samedi entre 12 h et 14 h, Ali Baddou donne la parole à Natacha Polony, rédactrice en chef de Marianne et Gilles Finchelstein, directeur général de la fondation Jean Jaurès. Et pour l’évènement, l’émission a été rebaptisée Le Grand Face-à-face XXL. Une fois par mois depuis septembre 2021, l’émission change de villes : à Saint-Brieuc, à Arras, à Valence ou encore à Metz.

Ce jour-là, c’est dans le théâtre de Cergy que France Inter a installé son dispositif. Une table de mixage mobile et des grandes tables recouvertes de nappes noires. Une quarantaine de personnes est présente dans la salle. 17 h pile et le jingle est lancé. Le sujet du débat cette semaine-là porte sur la jeunesse. Après le débat entre Natacha Polony et Gilles Finchelstein, trois invité·es sont venu·es débattre : Eva Sadoun entrepreneuse dans la tech et coprésidente du Mouvement Impact France, Maxime Lledo journaliste et essayiste, ainsi que Stewart Chau, directeur des études politiques et opinions de Viavoice.

Faire circuler le micro et parier sur l’interactivité

Un beau panel d’intervenant·es qui laisse pourtant une grande place à public très mobilisé à la fin de l’échange. Le micro circule parmi celles et ceux qui sont venu·es assister à l’enregistrement. Le maire de Cergy est présent au premier rang. Ce sont surtout des acteur·ices de la vie locale et engagé·es qui prennent la parole.

À la fin de l’émission, Ali Baddou revient sur l’importance pour France Inter de délocaliser certaines de ses émissions. « Ce projet est né de deux envies. D’abord nous voulions rythmer la campagne présidentielle en installant des débats. Nous n’étions pas toujours satisfait·es de ceux qui émergeaient dans le débat public, notamment les plus rances et les plus pourris du début de la campagne. Ensuite, après le deuxième confinement, il y avait un besoin de proximité, un besoin d’aller plus près de nos auditeur·ices, de retrouver l’échange et le dialogue, tout simplement. Nous voulions les retrouver pour les débats d’idées. À France Inter, nous avons en permanence des échanges avec les auditeur·ices, dans des émissions comme Le Téléphone sonne ou La Matinale, mais c’est là différent puisque le public est là ».

Un moyen de renouer avec les citoyen·nes dont la confiance envers les médias n’est pas au plus haut ? « Ça je n’y ai pas trop pensé, c’était vraiment une envie de bouffée d’air frais, de sortir des studios parisiens ».

En ce qui concerne les choix des villes, l’équipe de « Le Grand Face-à-face » a voulu « éviter les passages obligés où en général France Inter se déplace. Nous avons cherché des villes qui font écho à la thématique abordée. Par exemple à Saint-Brieuc pour l’écologie, ici à Cergy pour parler de la jeunesse où 50 % de la population a moins de 30 ans. On a testé le dispositif, on l’a expérimenté, on l’adore et on va continuer à le faire exister », conclut Ali Baddou. France Inter va régulièrement à la rencontre des citoyen·nes dans d’autres émissions avec, par exemple, le 13 h/14 h de Bruno Duvic. L’interactivité est au cœur de la proposition de valeur de France Inter, que ce soit en physique ou à l’antenne.

Sur le même modèle, le studio de podcasts indépendant Binge Audio organise des évènements pour enregistrer plusieurs de ses émissions en public. Durant l’été 2021 par exemple, le Binge Audio Festival réunissait quatre de leurs podcasts au cours d’enregistrements spéciaux en présence du public. Parmi eux : Kiffe ta race, Le Cœur sur la table et À bientôt de te revoir.

« Les lecteur·ices sont notre feuille de route »

Dans les médias, la presse quotidienne régionale (PQR) est bien placée pour revendiquer la bonne connaissance de son audience ; les journalistes croisent leurs lecteur·ices au quotidien lors des reportages. Afin de parler au mieux à celles et ceux qui les lisent, des rédactions de PQR entendent les inclure dans le processus d’amélioration éditoriale. C’est le cas dans le groupe Centre France, dirigé par Soizic Bouju, et qui regroupe huit titres tels que La Montagne ou La République du Centre. Le groupe tire 300 000 exemplaires quotidiens, les huit titres confondus. Julien Bonnefoy est rédacteur en chef adjoint en charge des opérations spéciales du groupe. Une nomination un peu barbare pour désigner tout ce qui a trait à l’engagement des lecteur·ices et aux formats proposés par les journaux du groupe. « Les lecteur·ices sont notre ligne d’horizon et notre feuille de route éditoriale », expose-t-il.

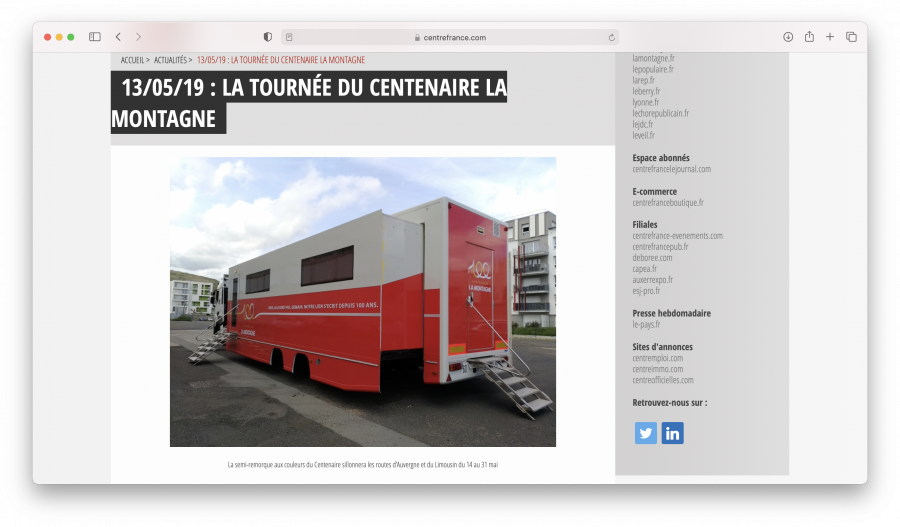

Il y a trois ans, pour le centenaire du journal La Montagne, le groupe a également usé du bus pour aller à la rencontre des citoyen·nes. Durant deux semaines, les équipes éditoriales et des journalistes ont fait escale dans treize villes en Auvergne et dans le Limousin pour aller à la rencontre des lecteur·ices. Au-delà des déplacements, les citoyen·nes sont invité·es dans les locales. Lors de ces rencontres, l’idée est d’entendre les retours des abonné·es, leurs suggestions autant que leurs reproches : « le groupe se veut être utile pour ses lecteur·ices sur des sujets concernant du quotidien », précise Julien Bonnefoy.

Meilleur·es expert·es de la vie quotidienne

Pour appliquer très concrètement cette notion d’utilité, Julien Bonnefoy cite plusieurs exemples. Notamment celui de la ligne de train Paris-Clermont-Ferrand qui compte très régulièrement des retards. « C’est un sujet d’engagement pour notre journal, nous en avons beaucoup parlé, nous avons multiplié les articles à ce sujet ». L’idée est aussi de faire bouger les lignes. Et pour cause, l’ancien premier ministre Jean Castex est venu à Clermont-Ferrand face à une dizaine d’abonné·es de La Montagne et non face à ses journalistes.

Le journal considère que les lecteur·ices sont les meilleurs expert·es de la vie quotidienne. Les journalistes leur font régulièrement appel pour des sujets d’articles ou d’enquête. L’un des derniers en date correspond à la sortie du livre de Victor Castanet sur les scandales sanitaires en EHPAD : Les fossoyeurs publié aux éditions Fayard. Les rédactions de Centre France ont lancé un appel à témoins auprès des lecteur·ices dans un questionnaire dans le but de recueillir des témoignages sur de nouvelles situations de maltraitances en maison de retraite. Julien Bonnefoy explique la démarche : « il n‘y avait pas d’anonymat possible car nous devions recouper les éléments pour vérifier les informations. Nous avons reçu une centaine de témoignages. Dans ce cas précis, nous nous sommes appuyé·es sur nos lecteurs ». Une enquête est sortie à la suite des témoignages.

Co-construire l’information

Centre France ne se contente pas seulement de rencontrer ses lecteur·rices mais les sollicitent aussi pour co-construire l’information. Toujours dans le domaine de la santé, les déserts médicaux touchent particulièrement les départements couverts par Centre France. Par exemple dans La République du Centre, la newsletter La Rep’ Prend soin de vous, s’appuie sur des remontées de lecteur·ices, car « ce sont elles et eux les premier·eres usager·es des hôpitaux. Nous sommes en lien avec eux en amont pour la construction du sujet, dans la publication, avec des témoignages et après, dans la conversation. Avec ces dossiers d’enquêtes, nous comptons une audience plus forte donc cela permet aussi d’aller chercher des lecteur·rices qui ne nous lisent pas habituellement ». De cette manière, la rédaction joue son rôle de médiation et de lanceuse d’alerte envers les pouvoirs publics.

Chaque année, le journal La Montagne publie également un rapport d’impact, que nous avions partagé dans l’édition de notre newsletter. « À la suite de sa sortie, les lecteur·ices ont été invité·es à nous noter sur le lien qu’ils et elles entretiennent avec notre journal, notre indépendance etc ». En période d’élections législatives, les éditions locales sont particulièrement mobilisées. Pour l’occasion, Le Journal du Centre organise à Nevers, quatre ateliers avec des lecteur·ices et des débats.

D’autres médias font usage de ce processus de co-construction comme Mediacités. La Société des Amis de Mediacités réunit 138 lecteurs et lectrices qui ont investi pour soutenir le développement le média et organise des réunions d’information. Sa rubrique Veracités répond directement aux questions des lecteur·ices.

Multiplier les rencontres : le cas Ouest-France

De son côté, Ouest-France, premier quotidien national, multiplie les rencontres avec le public et « il y a toujours eu des lecteur·ices en visite organisée dans les couloirs du siège », témoigne François Vercelletto, chargé de la relation lecteur·ices. Il s’occupe du courrier des lecteur·ices, organise les rencontres au siège et les impulse dans les locales détachées. Et ce poste contient une exigence : connaître le journal. Et ça tombe bien puisqu’il a travaillé au sein de tous les services, « sauf le sport et la culture ! ». Le poste a été créé sur mesure, a évolué et a été plus éditorialisé. Durant le premier confinement, les questions des lecteur·ices se sont par exemple multipliées sur les aspects pratiques de la pandémie. « La plupart des retours que nous recevons, concernent les choix éditoriaux, le choix des mots, les infos non traitées. Les retours sont constructifs, ce sont des réactions à l’actualité, nous avons également des témoignages ».

Les confinements ont été une occasion d’innover dans la relation aux lecteur·ices. Ainsi, Ouest-France a misé sur les rencontres en visio avec son public et sur différents thèmes : sur le traitement journalistique en vidéo à Ouest-France, sur le courrier des lecteur·rices, ou encore Comment Ouest-France couvre la campagne ? Avant la pandémie, Ouest-France allait régulièrement à la rencontre de ses lecteur·ices que ce soit dans les locales, à la rédaction ou dans des médiathèques.

Historiquement, les lecteur·ices étaient invité·es à venir découvrir la fabrique du journal, des conférences de rédaction jusqu’à l’impression. Sur le site, la rubrique La Place permet aux abonné·es d’échanger avec la rédaction et poser toutes les questions. « De la transparence et de la pédagogie pour montrer comment on travaille », telle est, selon François Vercelletto, la recette qui fera que le lien pourra être renoué avec les citoyen·nes.

La rencontre de ses lecteur·ices, c’est aussi la marque de fabrique de nombreuses revues indépendantes comme les revues féministes La Déferlante ou Censored lors d’événements de lancement, un peu partout en France. La Déferlante propose des rencontres et débats dans des librairies et autres tiers lieux, et même parfois en visio pour être accessibles à tous·tes. Sans trop s’éloigner des librairies, puisque leur magazine est disponible au milieu des livres, Caviar, le magazine foot et société, choisit plutôt les bars pour les soirées de lancement. Un choix judicieux pour rassembler les lecteur·s, pour la plupart étudiant·es.

Les formats à la rencontre des citoyen·es peuvent mobiliser des moyens plus importants comme RSF avec un bus ou la délocalisation d’une émission. Pour autant, il paraît accessible d’organiser des rencontres avec son audience, de l’impliquer dans des projets éditoriaux concrets et d’être à l’écoute de ses retours, inquiétudes ou idées, quelle que soit son échelle.

______________________________________________________________________

N.D.L.R : Médianes le studio a accompagné l’équipe de RSF en 2021 dans le développement stratégique et opérationnel des abonnements aux albums « 100 photos pour la liberté de la presse » ; l’équipe de La Déferlante dans son développement stratégique depuis 2019 et l’équipe de Censored depuis 2022.

Pour aller plus loin :

Commentaires, participation aux conférences de rédaction ou plateforme dédiée, des médias estiment que les lecteurs ont aussi des choses à dire et une valeur ajoutée à apporter. À lire dans la newsletter Médianes du 5 mai 2022.

Rencontrer son audience pour pallier la crise de confiance ? Retrouvez le baromètre annuel de La Croix.

La newsletter de Médianes

La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.