« Media Crash » : et après ? — Rencontre avec Valentine Oberti

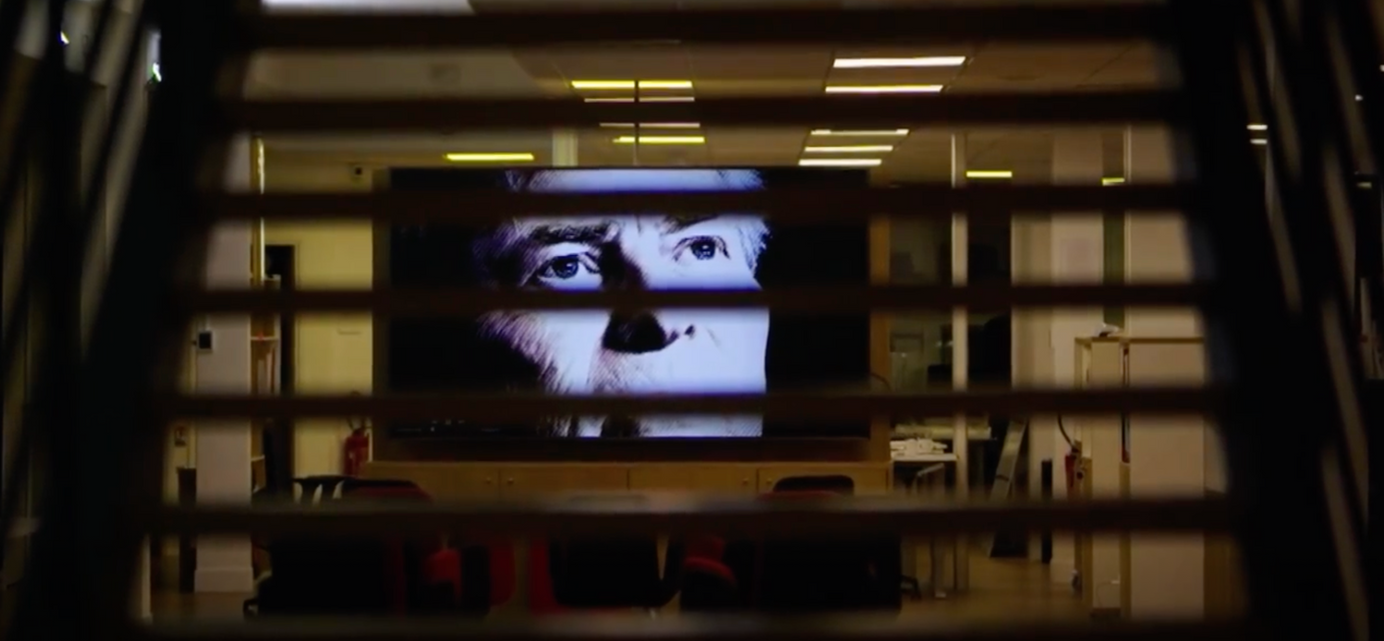

Au cinéma le 16 février, le documentaire Media Crash, ils ont tué le débat public est le fruit d’une collaboration entre Mediapart et Premières Lignes. Entre affaires et témoignages, Valentine Oberti et Luc Hermann veulent montrer les agissements de grands actionnaires de presse, comme Vincent Bolloré ou Bernard Arnault, et des intérêts privés sur l’information. À partir de ce constat, la journaliste Valentine Oberti analyse l’état de l’écosystème médiatique actuel et explore les pistes de solutions.

Vous avez produit ce documentaire dans des délais assez courts, comment l’avez-vous pensé et construit ?

Valentine Oberti : Il y a treize ans, Mediapart s’est créé en partant déjà du constat de la concentration des médias. Concernant le documentaire, cela faisait un peu plus d’un an que nous avions ce projet et Michaël Hajdenberg du pôle enquête de Mediapart voulait en réaliser un sur le sujet. Nous nous sommes associés à Premières Lignes et l’avons commencé en septembre dernier, c’est donc une production de six mois de travail.

Le but n’est pas de montrer ou dénoncer, mais plutôt de faire une démonstration de ce qu’il peut se passer en coulisses, de révéler des pratiques, des pressions de la part de patrons de presse sur des journalistes et ainsi évoquer la censure et l’autocensure que cela peut engendrer.

Dès les premières minutes, le documentaire annonce : « il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et que vous ne voyez pas ». Pourtant vous avez dit au micro de l’Instant M sur France Inter : « il n’y a pas de main invisible », pouvez-vous préciser ?

Je réfute le terme de main invisible. Dans les actions de patrons de presse, tout est visible, mais ils agissent dans l’ombre. Notre objectif avec ce documentaire est justement de mettre en lumière la manière dont ils peuvent faire pression sur des journalistes quand ils sortent des informations compromettantes.

Le documentaire est découpé en trois parties : les incendiaires, les barbouzes et les complices. Les pressions ont lieu à plusieurs niveaux. L’étau se resserre autour des journalistes ?

Plus les médias sont concentrés, plus l’étau se resserre. Par exemple, avec l’OPA de Bolloré sur Lagardère, le pluralisme externe s’amoindrit et le pluralisme interne est menacé. Les contenus de CNews et C8 ont des objectifs idéologiques, on se demande si la chaîne CNews n’est pas en train de passer chaîne d’opinion et contribue à une forme d’extrême-droitisation du débat. Dans le documentaire, on défend le droit d’informer et d’être informés, c’est le droit le plus fondamental dans une démocratie. On raconte les pressions exercées et les effets dissuasifs qui en découlent : certain·es journalistes vont renoncer à enquêter, s’autocensurer quand ils ne sont pas censurés et d’autres vont continuer leur travail malgré tout.

Dans votre documentaire, une séquence revient sur l’affaire entre Fakir et le groupe LVMH. Il y a une autre séquence montrant Le Point qui ne publie aucun article allant à l’encontre des intérêts de Jérôme Cahuzac alors qu’il est mis en cause. Seuls les médias engagés et militants dénoncent ?

Non pas du tout, un média n’est pas un bloc monolithique. Comme le montre le documentaire, Le Monde a publié un papier de la journaliste Maureen Grisot concernant le monopole de Bolloré sur le port d’Abidjan. Puis l’agence Havas a indiqué à ses marques de ne plus annoncer dans les pages du journal, engendrant une perte de 12 millions d’euros sur deux ans pour Le Monde. Quelques mois plus tard, le journal sort un long format sur le rail en Afrique, une proposition de sujet de Maureen Grisot n’a pas été acceptée. Mais ensuite, Le Monde sort de nombreuses enquêtes sur le groupe et la famille Bolloré donc ce n’est pas tout noir ou blanc.

Dans l’affaire de Fakir et de Bernard Arnault, c’est à la fois très grave et grotesque. Grave, car Bernard Squarcini déploie des moyens pour infiltrer le journal, et grotesque puisque ces moyens sont disproportionnés. Fakir est un journal associatif d’une dizaine de personnes à Amiens. Ensuite dans cette affaire, il y a le traitement médiatique : le Financial Times en parle pendant que Les Échos ne publie aucun papier, le propriétaire du journal est Bernard Arnault…

En regardant ce documentaire, une personne déjà méfiante des médias peut être confortée dans son idée que les médias sont vendus…

Non, je pense plutôt que c’est l’inverse. En laissant les choses se faire et en les cachant, ce sera pire. Ce serait comme dire que Mediapart sort des enquêtes sur des personnalités politiques et ainsi alimente le débat des « tous pourris ». C’est de notre ressort de montrer comment ça se passe. De cette manière, nous allons retisser des liens avec les lecteur·ices et ouvrir le dialogue justement.

Une fois le constat posé, concrètement, est-ce qu’il existe des pistes de solution pour sortir de l’hyper-concentration et de l’autocensure ?

Des solutions, il y en a. Une initiative comme le Fonds pour une presse libre en est une. Des entreprises qui vivent de la commande publique ne devraient pas posséder de médias. Chaque média doit également respecter les conventions entre ce qui relève de l’information et de l’opinion. La Société des journalistes devrait être dotée d’un vrai statut juridique protecteur. Par exemple, nous avions, parfois, eu un mal fou à interviewer des journalistes qui pouvaient témoigner dans notre documentaire. Ensuite, il faut que les comptes des actionnaires soient rendus publics et créer un délit de trafic d’influence et de censure dans la presse. Enfin, on pourrait réformer l’attribution des aides publiques selon des critères légitimes. Ce n’est pas normal qu’en 2019, 16 millions d’euros d’aides publiques à la presse soient attribués au seul groupe de Bernard Arnault, au lieu d’aider des médias indépendants et émergents qui en auraient besoin.

Il existe une multitude de médias émergents qui peinent à exister au milieu de tous ces grands titres. Quand on n’a pas de moyens, peut-on vraiment enquêter ?

Les médias émergents sont d’une grande vitalité, mais lorsqu’on veut enquêter il faut des moyens. Je pense à Disclose - je le cite car je contribue aux enquêtes - qui a dû chercher des fonds, des mécènes pour que l’on mène notre travail sereinement.

Certains de ces médias émergents s’adressent à un public averti et consommateur de médias, n’est-ce pas un cercle vicieux ?

Je ne sais pas si c’est vraiment un public très averti des médias. Au contraire, ce sont des personnes qui se détournent de l’information dite mainstream, cherchent autre chose et se tournent vers des médias émergents et indépendants. Même s’il y a une hyper-concentration, ces médias foisonnent.

La newsletter de Médianes

La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.